Centro Primo Soccorso tartarughe marine

Storia del CPS

Il Centro di Primo Soccorso (CPS) per le tartarughe marine di Fondazione Zoomarine è il primo centro di primo soccorso del Lazio. Attivo dal 2015, fa parte della Rete Regionale TartaLazio per il recupero, il soccorso, l’affidamento e la gestione ai sensi delle linee guida del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Questa rete è formata da tutti gli Enti competenti in materia di tutela dell’ambiente marino-costiero, di pronto intervento in mare e di tutela igienico-sanitaria, tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Capitanerie di Porto e le Autorità portuali, il Corpo Forestale dello Stato con il Comando CITES, l’ISPRA, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana (IZSLT), le Aziende Sanitarie Locali (AASSLL) e le Aree Naturali Protette regionali e nazionali.

Il CPS è stato realizzato secondo le indicazioni delle Linee Guida ISPRA 89/2013 per i Centri di Recupero. I materiali utilizzati, i locali e le attrezzature, come per esempio i sistemi di filtrazione dell’acqua delle vasche di degenza, garantiscono elevati standard qualitativi. Oltre ad avere un ruolo nella conservazione delle tartarughe (animali protetti e incluse nella Direttiva 92/43/CEE “Habitat”), contribuisce alla ricerca grazie a collaborazioni e a protocolli d’intesa, già in essere o in via di definizione, con Università nazionali e internazionali, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, Centri di Ricerca e Associazioni del settore. Le attività del CPS inoltre permettono di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di tutelare le tartarughe marine e, più in generale, la fauna marina. Tale obiettivo viene raggiunto anche mediante attività didattico-educative mirate e collegate al CPS.

Grazie alla sua posizione centrale, consente di accogliere esemplari provenienti da tutto il tratto di costa della Regione Lazio, lunga più di 300 km: scopo del CPS è proprio il soccorso, la gestione e la cura delle tartarughe marine trovate in difficoltà in mare o spiaggiate. Lo staff è composto da biologi e veterinari specializzati e formati per intervenire su questi magnifici animali: all’arrivo l’animale viene sottoposto a un approfondito screening veterinario per poter definire lo stato di salute generale dell’animale, individuare le eventuali problematiche che lo hanno portato al nostro CPS e definire il piano di intervento. Tutti i dati relativi alle pazienti vengono raccolti, catalogati e resi disponibili in una rete territoriale.

Tartarughe del Mar Mediterraneo

La specie che viene ospitata più frequentemente al nostro CPS è la tartaruga Caretta caretta.

Nome comune:

Tartaruga comune – Loggerhead TurtleNome scientifico:

Caretta caretta (Linnaeus, 1758)Classe:

ReptiliaOrdine:

TestudinesFamiglia:

Cheloniidae

si tratta della specie di tartaruga marina più piccola del Mar Mediterraneo: il carapace risulta ampio e a forma di cuore allungato e raggiunge una lunghezza compresa tra gli 80 e i 120 cm, mentre il peso corporeo varia tra i 70 e i 170 kg. I subadulti e gli adulti presentano una colorazione del carapace variabile dal mogano al rosso-marrone e una colorazione del piastrone che può andare dal crema all’arancione. La porzione dorsale della testa e le pinne sono ricoperte da scaglie si una tonalità tra l’arancione e il marrone, con margini giallastri. I piccoli invece presentano una colorazione del carapace variabile dal marrone chiaro al marrone-grigio scuro e una colorazione marrone-giallastra del piastrone, mentre le pinne vanno dal grigio scuro al marrone, con margini bianco-grigio chiaro. Caratteri peculiari della specie sono la testa triangolare e molto grande rispetto alle dimensioni corporee e le pinne anteriori relativamente corte rispetto al resto del corpo.

la specie si nutre prevalentemente di crostacei, come granchi, molluschi, come bivalvi, meduse e pesci. Spesso si nutre di organismi bentonici e grazie al becco molto potente riesce a rompere con facilità conchiglie e carapaci.

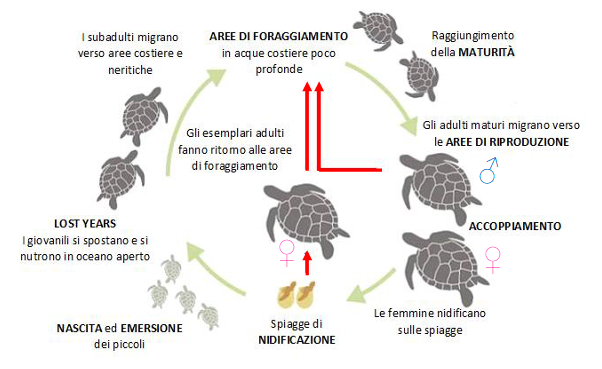

la maturità sessuale viene raggiunta in entrambi i sessi tra i 15 e i 30 anni di età. L’accoppiamento avviene prevalentemente lungo le rotte migratorie tra le aree di foraggiamento e le aree di nidificazione. La nidificazione avviene in primavera-estate, lungo le spiagge poco pendenti e sabbiose delle regioni temperate e subtropicali di tutto il mondo. Le femmine depongono da uno a sei nidi durante una stessa stagione riproduttiva, che avviene ogni 2-4 anni, e ogni evento di deposizione è distanziato dall’altro di circa 12-15 giorni. Ogni nido arriva a contenere dalle 50 alle 180 uova e l’incubazione dura circa 45-60 giorni in funzione della temperatura della camera di incubazione. La temperatura di incubazione delle uova gioca un ruolo fondamentale anche nella determinazione del sesso dei futuri nascituri: il 100% dei maschi viene prodotto a temperature più fresche, attorno ai 27°C, mentre il 100% delle femmine viene prodotto a temperature più elevate, attorno ai 31°C. Il rapporto 1:1 tra i sessi viene prodotto a una temperatura a metà strada tra i due estremi, ovvero a circa 29°C. L’emersione dei piccoli avviene tendenzialmente di notte per evitare la disidratazione e per ridurre il rischio di predazione.

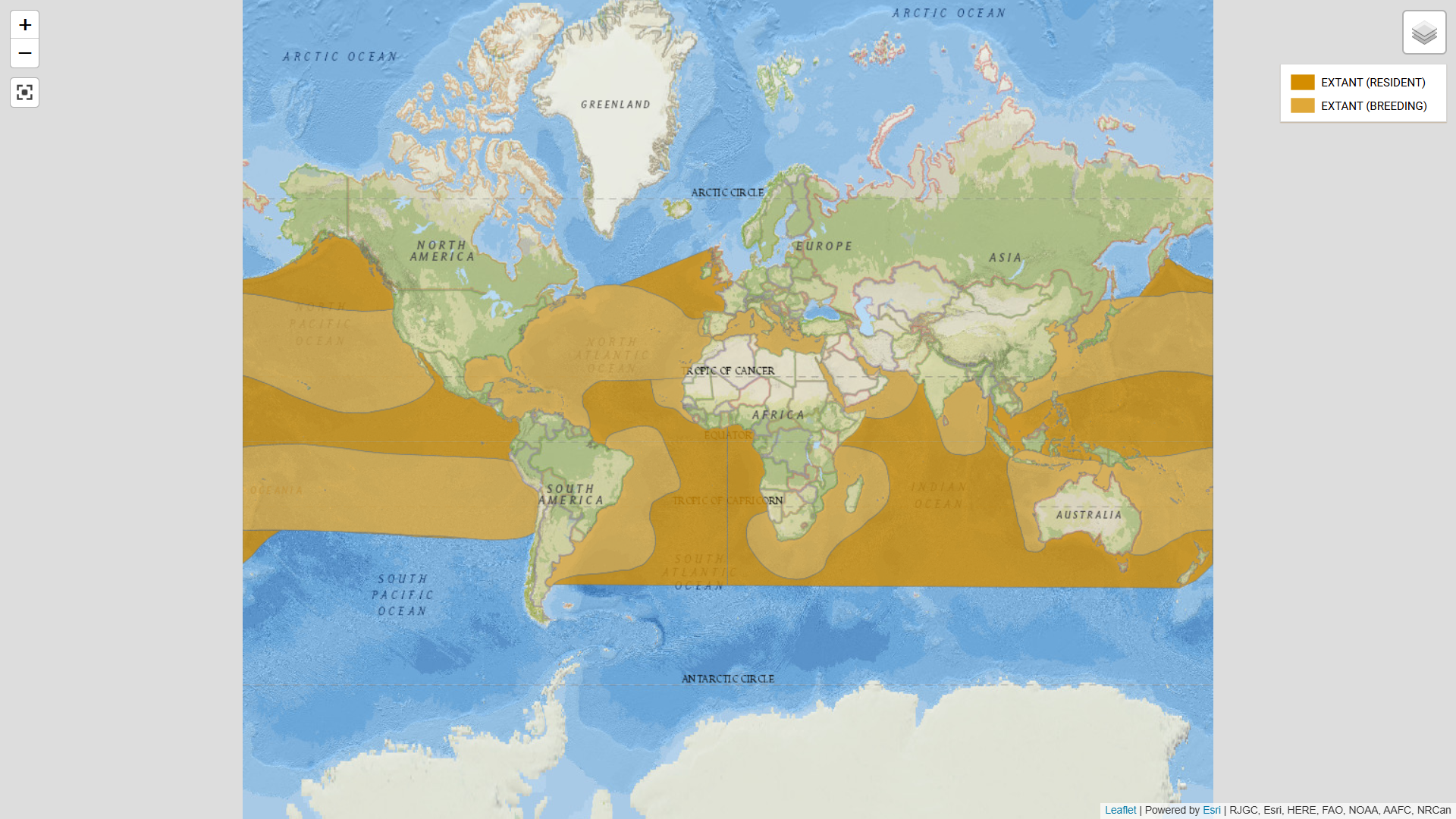

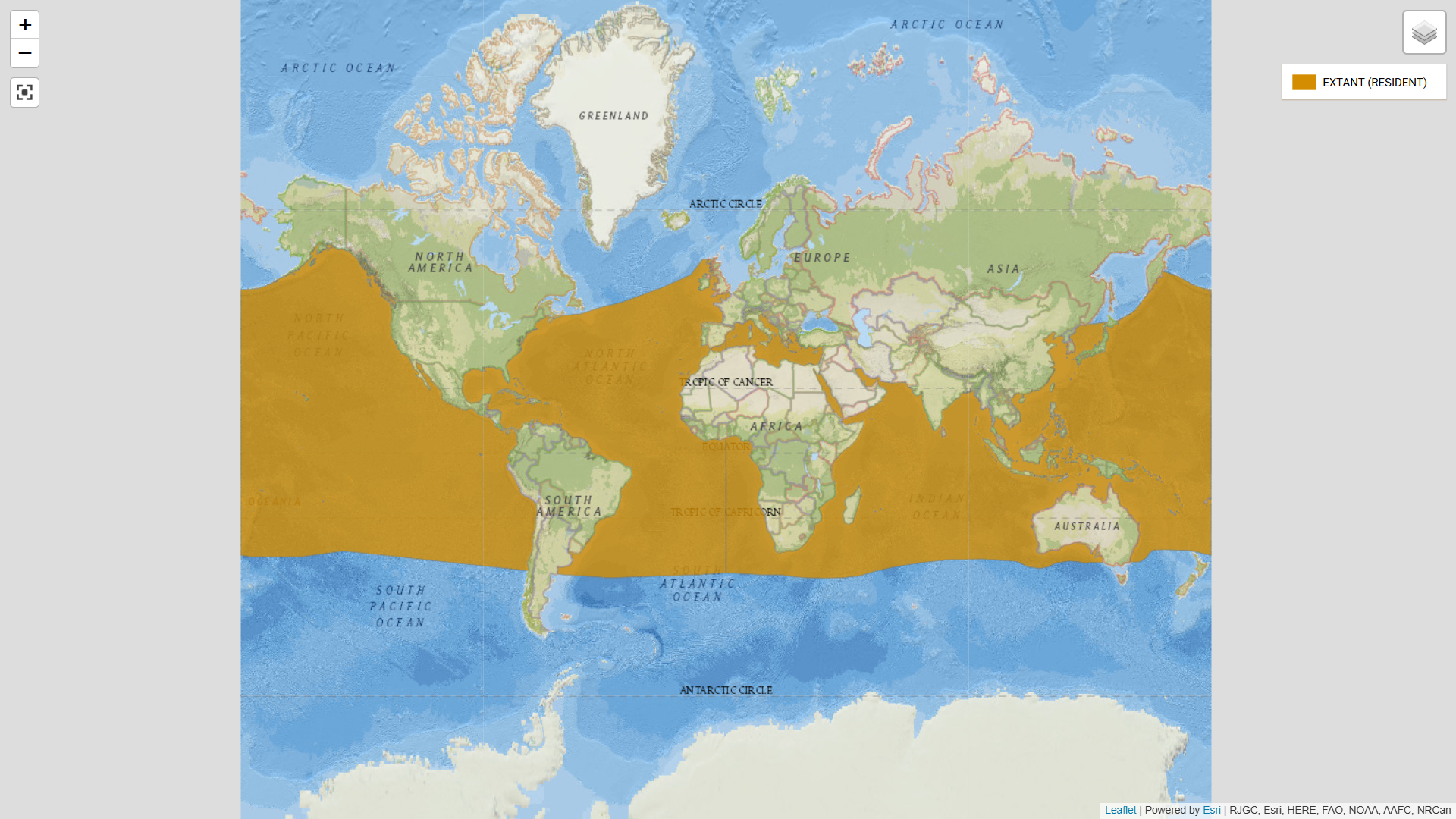

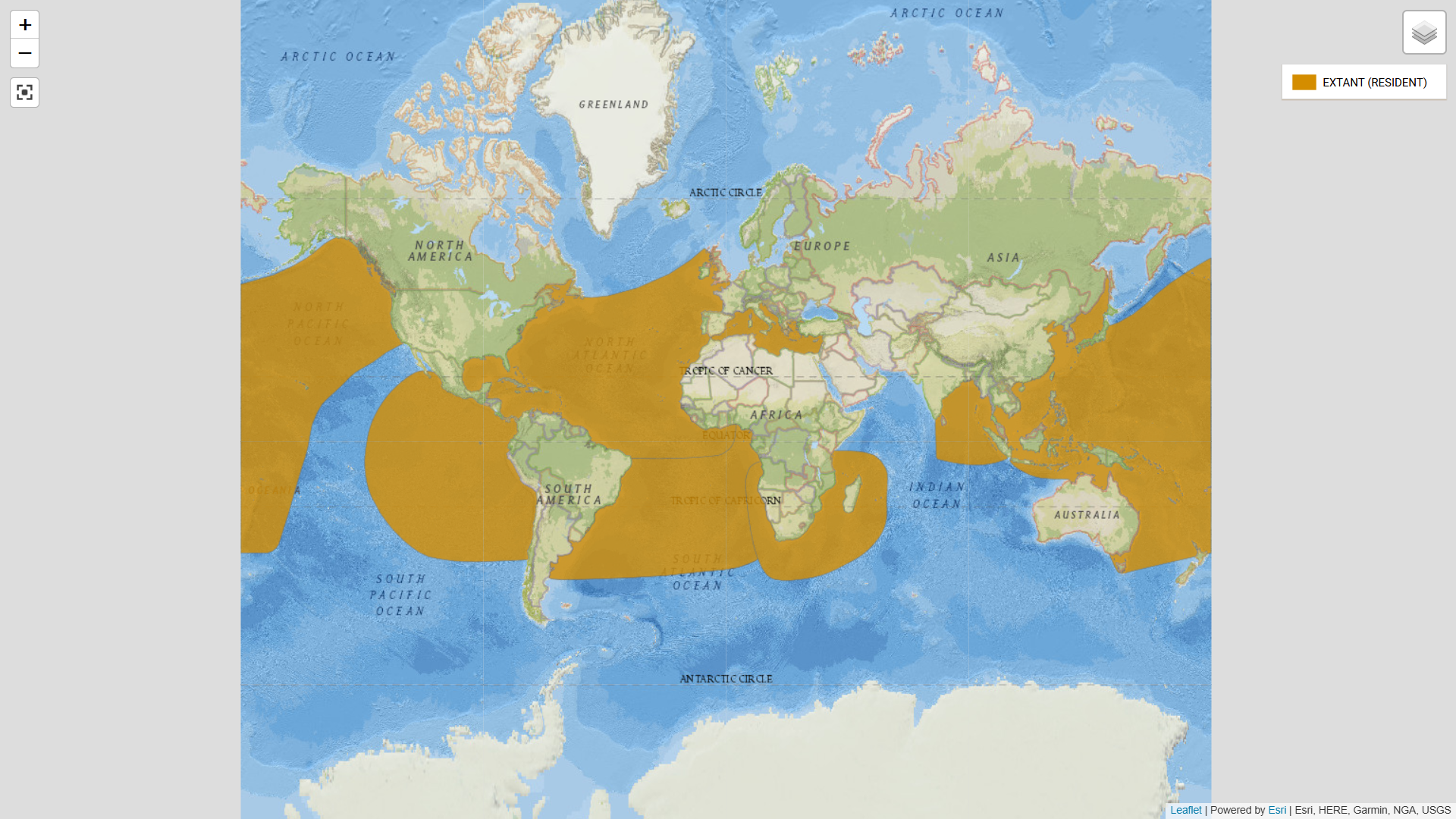

la specie è presente in tutte le acque temperate, tropicali e subtropicali del Mar Mediterraneo, dell’Oceano Atlantico, dell’Oceano Pacifico e dell’Oceano Indiano. Durante il suo ciclo vitale occupa tre diversi ecosistemi: la zona terrestre, privilegiando le spiagge sabbiose sfruttate per la nidificazione, la zona neritica, zone principalmente costiere con una profondità compresa tra o e 200 metri, e la zona oceanica, zona di mare aperto caratterizzate da profondità superiori ai 200 metri.

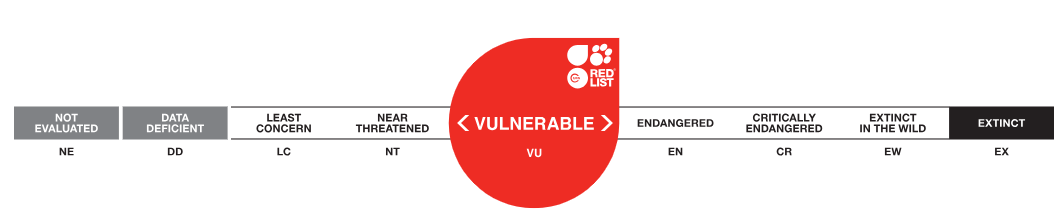

la popolazione mondiale viene descritta come in declino e la specie viene classificata dalla IUCN come vulnerabile di estinzione (Vulnerable species – VU). Le minacce principali riguardano l’inquinamento marino, soprattutto da plastica, che molto spesso viene scambiata per prede e ingerita, l’inquinamento luminoso, soprattutto per i piccoli che una volta emersi dal nido vengono disorientati dall’illuminazione artificiale presente lungo le spiagge, la cattura accidentale nelle reti da pesca, il traffico marittimo, la distruzione degli habitat naturali a causa dell’urbanizzazione costiera e i cambiamenti climatici.

Tartaruga verde

Nome comune:

Tartaruga verde – Green TurtleNome scientifico:

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)Classe:

ReptiliaOrdine:

TestudinesFamiglia:

Cheloniidae

la tartaruga verde è la più grande specie appartenente alla famiglia dei Chelonidi, raggiungendo una lunghezza compresa tra gli 80 e i 110 cm e un peso corporeo tra i 110 e i 190 kg. Presenta una testa piccola e più arrotondata e un carapace ovale, più appiattito negli esemplari giovanili e a cupola negli esemplari adulti. I piccoli presentano una colorazione del carapace tendente al grigio-blu scuro e una colorazione del piastrone completamente bianca. Entro il primo anno di età, le tartarughe iniziano a presentare i pattern individuo-specifico di strisce radianti di colore verde oliva, nero, marrone e marroncino all’interno di ogni scuto del carapace. Negli esemplari subadulti e negli adulti il motivo delle striature del carapace viene spesso sostituito da uno sfondo marrone o olivastro con schizzi di colore variabile dal marroncino al nero.

gli adulti presentano una dieta prevalentemente erbivora, privilegiando svariate specie di alghe e piante marine, occasionalmente anche le mangrovie, e raramente piccoli crostacei, meduse e pesci. I giovanili invece sono onnivori: la dieta include principalmente piccoli invertebrati, come crostacei e insetti, e meduse, mentre i materiali vegetali sono presenti con una frequenza molto inferiore.

la maturità sessuale viene raggiunta in entrambi i sessi tra i 20 e i 30 anni di età. Le femmine depongono da due a cinque nidi durante una stessa stagione riproduttiva, che avviene ogni 2-4 anni, e ogni evento di deposizione è distanziato dall’altro di circa 12-15 giorni. Ogni nido arriva a contenere dalle 80 alle 120 uova e l’incubazione dura circa 50-70 giorni in funzione della temperatura della camera di incubazione. Come per tutte le specie di tartaruga marina, i piccoli, una volta emersi dal nido, sono autonomi e si dirigono subito verso il mare.

la specie è presente nelle acque tropicali e subtropicali del Mar Mediterraneo, dell’Oceano Atlantico, dell’Oceano Pacifico e dell’Oceano Indiano. Come per la tartaruga comune, anche la tartaruga verde occupa tre diversi ecosistemi durante il suo ciclo vitale: spiagge basse e sabbiose per la nidificazione, zone neritiche, come lagune costiere, estuari e barriere coralline, e zone oceaniche. Molto importanti per l’alimentazione sono le zone caratterizzate dalla presenza di fanerogame marine, come Posidonia oceanica.

la popolazione mondiale viene descritta come in declino e la specie viene classificata dalla IUCN come in pericolo di estinzione (Endangered species – EN). Le minacce principali riguardano l’inquinamento marino, soprattutto da plastica, metalli pesanti e idrocarburi, la cattura accidentale nelle reti da pesca, il traffico marittimo, la distruzione degli habitat naturali a causa dell’urbanizzazione costiera, i cambiamenti climatici, dove un aumento delle temperature influisce fortemente sulla determinazione del sesso degli embrioni durante la fase di incubazione, e il consumo delle uova e la caccia illegale in alcuni Paesi del mondo.

Tartaruga liuto

Nome comune:

Tartaruga liuto – Leatherback TurtleNome scientifico:

Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)Classe:

ReptiliaOrdine:

TestudinesFamiglia:

Dermochelyidae

la tartaruga liuto è l’unica specie vivente della famiglia dei Dermochelidi e differisce nell’aspetto da tutte le altre specie di tartaruga marina viventi poiché non presenta un carapace corneo: gli esemplari giovanili e gli adulti hanno un carapace di pelle ispessita a forma di lacrima allungata e caratterizzato da sette creste longitudinali, mentre i piccoli presentano delle scaglie simili a perline su gran parte del corpo che scompaiono alcuni mesi dopo la schiusa. La colorazione dorsale tende al nero-grigio scuro ed è caratterizzata da macchie contrastanti più o meno abbondanti, mentre il piastrone risulta prevalentemente chiaro con macchie scure. La taglia degli adulti è molto variabile, con tartarughe mature contraddistinte da un peso corporeo che varia tra i 200 fino ai 900 kg e una lunghezza del carapace che va da 110 fino a 200 cm.

la tartaruga liuto presenta una dieta carnivora specializzata in meduse e altri cnidari, tunicati e altri animali gelatinosi. Presenta infatti un becco caratterizzato da papille spinose rivolte caudalmente per poter trattenere con maggior facilità le prede.

la maturità sessuale viene raggiunta in entrambi i sessi tra i 15 e i 25 anni di età. Le femmine depongono da quattro a sette nidi durante una stessa stagione riproduttiva, che avviene ogni 2-4 anni. Ogni nido arriva a contenere dalle 80 alle 100 uova e l’incubazione dura circa 60-70 giorni in funzione della temperatura della camera di incubazione.

si tratta di una specie presente in tutto il mondo: presenta infatti il più ampio range di distribuzione, prediligendo le acque tropicali e temperate, ma arrivando anche alle alte latitudini , nelle acque fredde di Alaska, Islanda, Norvegia e Canada. In generale, gli esemplari più giovani sono limitati maggiormente alle acque calde tropicali, mentre gli adulti si nutrono in acque pelagiche e quasi esclusivamente in zone oceaniche, effettuando estese migrazioni stagionali tra le aree di foraggiamento e le aree di nidificazione che possono attraversare interi bacini oceanici.

la popolazione mondiale viene descritta come in declino e la specie viene classificata dalla IUCN come vulnerabile di estinzione (Vulnerable species – VU). Le minacce principali riguardano l’inquinamento marino, soprattutto da plastica, l’inquinamento luminoso, la cattura accidentale nelle reti da pesca, la distruzione degli habitat naturali a causa dell’urbanizzazione costiera e i cambiamenti climatici, che vanno ad alterare le correnti oceaniche e conseguentemente la distribuzione e l’abbondanza delle prede.

Quali sono le cause che portano gli animali al nostro Centro di Primo Soccorso (CPS)?

Gli animali che arrivano al CPS spesso presentano condizioni critiche dovute a una serie di cause, che possono essere sia naturali che antropiche, ovvero legate alle attività umane

Le cause naturali includono situazioni come la debilitazione fisica dovuta all’età avanzata o a malattie ed eventi meteorologici estremi, come forti mareggiate, che possono mettere in difficoltà anche gli esemplari più resistenti.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le problematiche che affrontiamo sono causate dall’uomo. Le principali sono:

Traffico marittimo e collisioni con imbarcazioni – uno dei fattori più frequenti e pericolosi. Gli impatti con gli scafi e le eliche del motore delle imbarcazioni possono provocare gravi traumi e ferite profonde, soprattutto a livello del carapace, spesso molto difficili da curare e con una convalescenza molto lunga.

Inquinamento marino – possiamo distinguere:

- Inquinamento da rifiuti, come la presenza di materiali di plastica, quali bottiglie, sacchetti e imballaggi, che gli animali marini possono ingerire per errore, scambiandoli per prede naturali, come meduse o pesci, con conseguenze anche letali.

- Inquinamento chimico, dovuto da sversamenti di idrocarburi, metalli pesanti o altre sostanze tossiche che contaminano l’acqua e mettono a rischio la salute degli animali.

- Inquinamento acustico e luminoso, forme di inquinamento spesso molto sottovalutate, ma che possono disorientare gravemente cetacei e tartarughe, alterando i loro sistemi di navigazione e provocando episodi di spiaggiamento.

Ingestione di ami e lenze – rappresentano un serio pericolo per l’apparato boccale e digestivo degli animali poiché la loro ingestione può causare lesioni interne gravi, infezioni o ostruzioni potenzialmente fatali.

Entanglement – termine inglese che definisce il fenomeno di “intrappolamento” degli animali in attrezzi da pesca e reti fantasma, ovvero quelle reti da pesca abbandonate: può provocare ferite profonde, tagli che compromettono la circolazione, fino a causare necrosi degli arti o di altre parti del corpo.